29. Mai 2017 •

Der Text fordert von seinen Lesenden, sich an ihm abzuarbeiten. Elfriede Jelineks „Wut“ konfrontiert uns unausweichlich mit Terror und Gewalt beziehungsweise deren medialer Vermittlung und Inszenierung, die in uns selbst und in unser Leben eindringen. Dem Stück liegen die im Januar 2015 verübten Terroranschläge auf die französische Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ und einen jüdischen Supermarkt in Paris zugrunde. 20 Menschen mussten damals sterben, nicht nur die Rhetorik über den Islam verschärfte sich, es entbrannte auch eine Diskussion über Meinungs- und Religionsfreiheit.

Unheilvolle Aktualität

Jelineks Text lässt sich den Mund allerdings nicht verbieten, sondern schreit, wiederholt, verdichtet, schmerzt, beschuldigt und zeigt die wunden Stellen, welche die beinah alltäglich gewordene Gewalt hinterlässt. Als Nicolas Stemann den Text im April 2016 an den Münchener Kammerspielen zur Uraufführung brachte, wusste er noch nichts von Orlando, dem Berliner Weihnachtsmarkt, Nizza, Brüssel und jetzt Manchester. Doch die unerbittliche Wut, die Europa und dem sogenannten Westen bei jedem Terroranschlag mit islamistischem Hintergrund ins Gesicht klatscht, die kannte er schon. In seiner Inszenierung wird diese Wut nun auf eine Weise seziert, die zeigt, dass ihr Ursprung nicht immer eindeutig festzulegen ist: Wer ist überhaupt wütend? Wie unterscheidet sich die Wut von Tätern und Opfern, von Beteiligten und Unbeteiligten? Stemann hat sich dafür entschieden, auf der Bühne offenzulegen, dass er auf diese Fragen keine eindeutigen Antworten geben kann. Es ist eine gesellschaftliche, eine kollektive, eine politische, aber auch immer eine private Wut, die durch Jelineks Text scheint, ihn vorantreibt, aber ebenso stolpern lässt.

Work in Progress

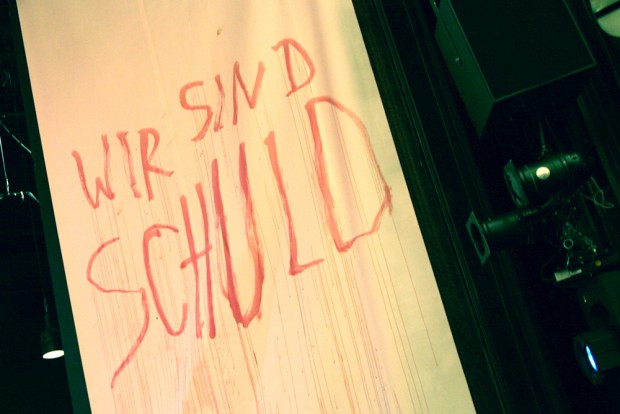

Das siebenköpfige Ensemble ackert sich knapp vier Stunden lang ohne offizielle Pause durch die Sprachkunstwerke der Altmeisterin. Die gestreiften oder glitzernden Kostüme (Katrin Wolfermann) erinnern an Narrenkleidung. Und Narren sprechen bekanntlich die schmerzliche Wahrheit aus, ohne dafür gerügt zu werden. So sind die närrischen Akteure frei für die Operation am offenen Textherz. Diese gelingt immer dann besonders gut, wenn alle Mitwirkenden die Wutorgel kräftig betätigen. Chorisches Sprechen der Schauspieler sowie unterschiedliche Textpassagen, die allerdings gleichzeitig gesprochen werden und wiederholend einen eigenen, zürnenden Rhythmus kreieren, sind akustisch beeindruckend und machen die Wut körperlich erfahrbar. An dieser Kurbel drehen auch das eingespielte Musiker-Team Thomas Kürstner und Sebastian Vogel eindringlich. Mit Schlagzeug, Klavier und Keyboard geben sie dem Text einen Drive, der Erstaunliches möglich macht: Er lässt sich singen! Nach circa 30 Minuten Spielzeit hat sich die Stimmung auf der Bühne so hochgeschaukelt, dass die Inszenierung ihre volle Wucht entfaltet. Während der Regisseur, der von Beginn an auf der Bühne die Macht seiner Position als Meta-Kommentator überreizt, mit blutroter Farbe „WIR SIND SCHULD“ / „IHR SEID SCHULDEN“ auf die rechts und links vom Portal ausgehangenen Leinwände schmiert, singt er den Textfetzen „Sie sollen krepieren“ zu den wuchtigen Klängen der Band. Gleichzeitig sieht man auf den im Hintergrund heruntergelassenen Leinwänden, wie sich Zeynep Bozbay als Hitler zurechtmacht – Bärtchen ankleben und Seitenscheitel ziehen. Solche Momente der Gleichzeitigkeit werden durch die Live-Video-Übertragung nochmals vervielfältigt. Die Schauspieler werden von Claudia Lehmann und Vanessa Ivan, die ihnen mit kleinen Handykameras zu Leibe rücken, verfolgt. Neben dem malenden Stemann und der Hitler-Imitation ist auch noch ein Spieler im Kostüm der Friedenstaube und einer im Adlerkostüm auf der Bühne. Sie kämpfen hackend und unerbittlich, bis die Taube blutend zu Boden geht. Die Gewalt siegt. Die kleine Handykamera nimmt die Details des Kampfes auf – Blut, Federn, windende Körper –und die Großprojektion zeigt uns: Es ist nicht nur die Gewalt selbst, die wir sehen, wir sehen immer auch eine mediale Verarbeitung, Wunden und Tote in Großaufnahme.

Auf blutigem Boden

Der Rest des Ensembles, der gerade nicht am Hauptschauplatz zu sehen ist, bewegt sich trotzdem geschäftig auf der Bühne, der man einen gewissen „Sechzigerjahre Shabby Chic“ nicht absprechen kann. Der blutrote Boden, die zusammengewürfelten Sitzgruppen mit Sofas, Tischchen und Servierwagen sind vielleicht aus der Zeit gefallene Wartezimmer, oder aber ein zeitloser Theaterfundus mitsamt Kleiderstangen, Kostümen, Perücken und Theatermitteln. Das Blut kommt frisch aus der Quetschflasche, kaum ein Vorgang ist versteckt. Wir haben es weniger mit einem konkreten Bühnenbild, einem bestimmten Setting zu tun als vielmehr mit einem Unort, der ermöglicht, dass die Spieler sich ausprobieren können, der Zuschauer sie manchmal suchen muss, aber immer klar ist, dass man in einem Theater sitzt. In der Mitte rotiert eine Drehbühne, dahinter führt eine kleine Tribüne auf eine mit einem roten Samtvorhang verschlossene Empore. Die Offenheit des Raums wird bis zur letzten Minute des Abends genutzt.

Meine Wut – Deine Wut

Nachdem Annette Paulmann einen Teil des Textes in klassischer Autorenlesungsmanier neben dem obligatorischen Wasserglas verlesen hat, dabei aber leider von einem buchstäblichen Shitstorm unterbrochen wurde (die anderen Ensemblemitglieder hinterlassen unter Stöhngeräuschen kackbraune Häufchen auf der Bühne und klatschen sie auf die Projektionen ihrer eigenen Konterfeis), wird das Publikum auf die Bühne eingeladen. Es darf – natürlich nach vorheriger Sicherheitskontrolle im Metalldetektor – auf der roten Tribüne Platz nehmen. Unerwartet schließt sich dann allerdings der eiserne Vorhang wie ein riesenhaftes Augenlid. Die beiden Hälften sind separiert voneinander: Während die im Saal verbliebene Gruppe nur noch eine Wand und darauf projiziert das wackelige Bild der Live-Kamera aus dem Bühneninnenraum sieht, ist man im Innern nun Opfer in einem Raum, der gerade noch öffentlich und frei war, aus dem es jetzt aber keinen Ausweg mehr gibt. Man gehört zur Versuchsanordnung, wird eingeschlossen im Stemann’schen Jelinek-Labor. Draußen führt der Blick auf die metallene Mauer das Experiment an die Grenzen der Gemütlichkeitsvereinbarung zwischen Bühnengeschehen und Publikum. Die abgeschottete Masse verlangt nach Beachtung, wird provoziert und zeigt empörte Reaktionen: Rufe wie „Aufmachen!“, „Buh!“ und „Vorhang auf!“ werden laut. Die Ausgeschlossenheit erzeugt Wut bei den nunmehr unbeteiligt Beteiligten.

Kurz nach der Teilung dringt die Textzeile „Hier wird eine Mauer entblößt, eine Mauer aus Menschen, die sich einig sind.“ durch. In dem Moment, in dem sich das eiserne Lid schließt und die Publikumshälften einander gegenübersitzen, wird die Frage, die der Abend schon ganz zu Beginn stellt, ganz konkret auf der Bühne und im Saal verhandelt: Wie unterscheidet sich die Wut von Tätern und Opfern? Auch wenn keine einfache Antwort darauf gefunden werden kann, so erfährt man am eigenen Zuschauerleib, dass es eine harte Auseinandersetzung ist, sich der Wut des anderen anzunähern.